小説を読むと、僕の頭の中ではいつも映画の様に映像が流れています。

ページをめくるたびに、登場人物が動き、風が吹き、光が差し込む。

文章を追っているはずなのに、まるでスクリーンの中に入り込んでいるような感覚になります。

たとえば、

「夕焼けの街を歩く主人公」と書かれていれば、

僕の頭の中ではすぐにその街の色温度が立ち上がります。

オレンジに染まった電柱の影、遠くで鳴る自転車のベル、

そのすべてが“見えて”しまうのです。

まぁ今のは過剰な表現かもしれないですが、この様なことが本当に頭に流れてくるのです。

🧠 人によって、物語の“再生方法”は違います

調べたところ、人の脳は物語を理解するとき、

大きく分けて三つのタイプがあるらしいです。

- 音で感じるタイプ(聴覚型)

─ 声や会話のトーンを想像して読む人。 - 言葉で整理するタイプ(言語・論理型)

─ 文章を情報として理解する人。 - 映像で再生するタイプ(視覚・映像型)

─ 僕のように、頭の中で“映画として再生”される人。

つまり、「同じ本を読んでも、脳の中で起きていることは人それぞれ」なのです。

ある人は“耳”で読み、ある人は“頭”で読み、僕のような人は“目の裏”で読みます。

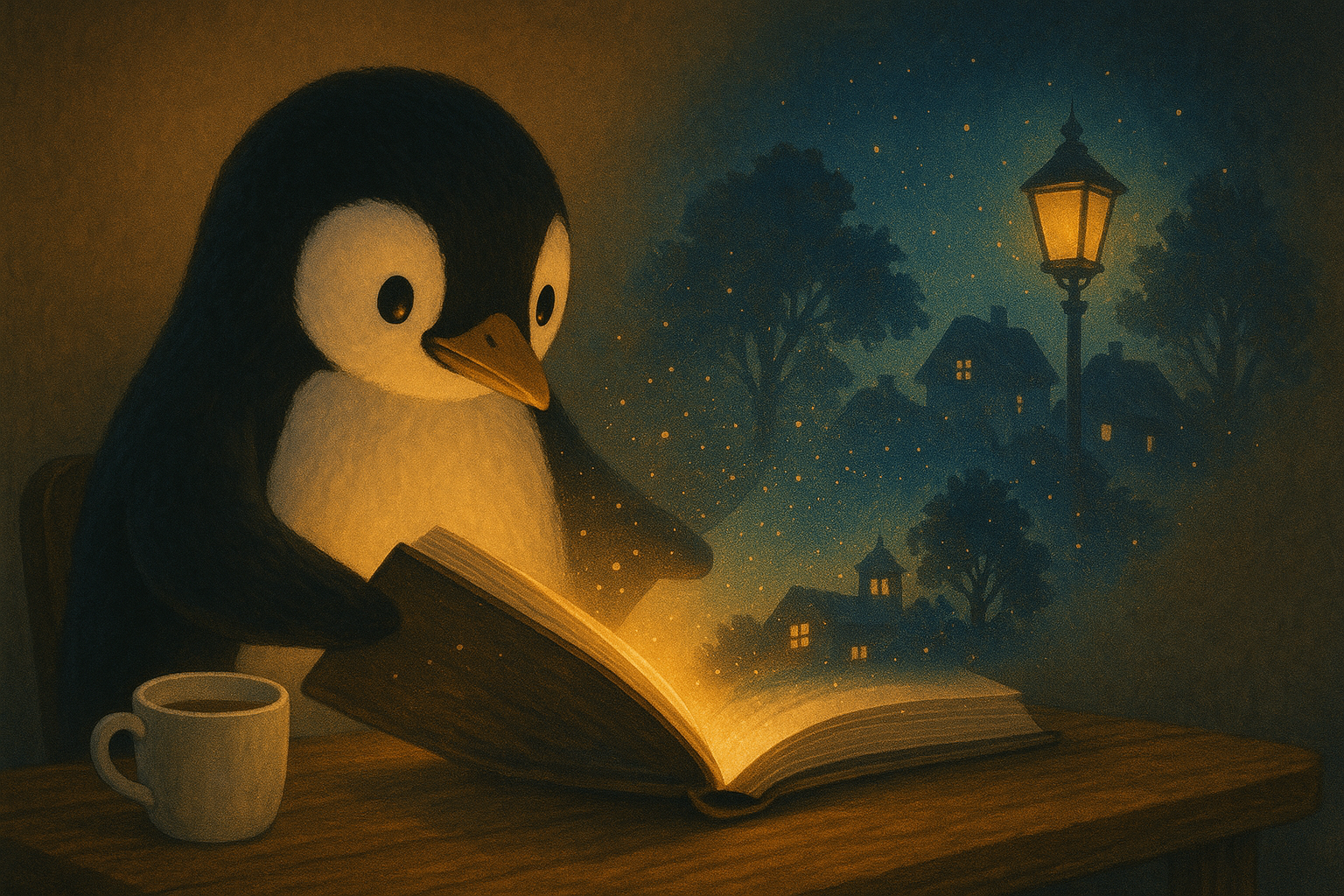

🎬 僕にとっての読書は、頭の中の映画館です

僕にとって小説を読むということは、

物語を“再生する”ことに近い感覚です。

登場人物が息をするリズム、

その場の空気の重さ、

光の粒子の動きまで感じ取れることがあります。

ただし、カメラの位置が分かるわけではありません。

どちらかというと、物語の世界の中に僕自身もいて、

少し離れた場所から登場人物を見ているような感覚に近いです。

その場に「居合わせている」ような、

風や匂いまで感じるような感覚です。

まるで一歩引いた位置から、登場人物たちの物語を静かに見守っているような――そんな読み方です。

たとえば、作家コナン・ドイルの『シャーロック・ホームズ』を読むと、

霧のロンドンが立ち上がり、足音やガス灯の光まで“見える”ように感じます。

(ロンドンに行ったことはないのですが、笑)

それでも、頭の中では確かに“その街の空気”が再生されるのです。

道尾秀介先生の小説では、

影と光のコントラストがはっきりしていて、

映像の中に“心理の温度差”が流れているように感じます。

読書中の僕は、まるでその場に立って、

物語の空気を一緒に吸い込んでいるような気分になります。

今、ミステリー作家を例に出しましたが、恋愛小説でも同じです。

一歩引いたところから恋愛、青春の様子をのぞいている感覚です。

最近ではミステリーより恋愛小説を読むことが多いです。

何故だろうか?恋愛したいのかな?なんてね笑

まぁ冗談は置いといて、僕は物語の映像を頭に流すことでその話を読んでいます。

というよりは、観ていると言った方が正しいのかもしれません。

💭 友達は、どんなふうに読んでいるのでしょうか?

一方で、僕の友達のように「頭で映像が浮かばない」という人もいます。

彼らは、文章を情報として理解するタイプなのかもしれません。

もっとも、実際に友達がどんなふうに読んでいるのか、僕には分かりません。

だからこれは、あくまで想像です。

同じ本を読んでいても、たぶん“頭の中の使い方”が少し違うのだと思います。

つまり、

僕が“観ている”世界を、

彼らは“読んでいる”。

どちらが正しいという話ではなく、

ただ“脳の翻訳方法”が違うだけなのだと思います。

📚 それでも、映像にできない本はあります

とはいえ、僕でも映像にしづらい本はたくさんあります。

昔の小説などで漢字が難しすぎるものなんて、まず読めません(笑)。

そんなときはどうするかというと、

面白そうなら調べて読み進めます。

でも、「このまま読んでも興味が湧かなそうだな」と思えば、いったん諦めます。

興味のない本を無理して読むより、

好きな本や気になっている本を読む時間のほうが有意義だからです。

ただし、絶対に捨てはしません。

なぜかというと、本って不思議で、

昔つまらないと思っていた作品が、何年後かに読むと面白く感じることがあるからです。

それは、昔より語彙が増えたり、

考え方が変わったりしているからだと思います。

ただ、本当にいらないと思ったものは古本屋に売りに行けば良いだけです。

お金にもなって新しい本が買えるかもしれないですからね。

そして、その本を読みたくなったらまた買えば良いのです。

勿体無い?いいえ、必要のない本を持ち続ける方が勿体ないです。

と言いながら、僕自身、実家に本が大量にあるんですけどね笑

いつも親に売ったら?と言われます笑

🎞 小説で“映像を浮かべたい”人へ

小説で映像を思い浮かべたいと思っている人に、

僕が試してみてほしいと思うことが一つあります。

それは、その小説が映像化された作品を先に観てから読むことです。

「同じ作品を2回も見るなんて時間の無駄では?」と思うかもしれません。

でも、やってみると意外にハマります。

むしろその作品を誰よりも深く理解できるし、

映像を一度観ている分、読書中にシーンが浮かびやすくなります。

そうして繰り返していくうちに、

他の小説でも自然と情景を思い浮かべられるようになると思います。

そうなったら、もう“勝ち”です。

もちろん、脳内の映像化がすべてではありません。

映像が浮かばなくても小説は楽しめます。

実際、僕も参考書や自己啓発本を読むときは、

映像化はなるべく封印しています。

「封印できるの?」と思う人もいるかもしれませんが、

物語でなければ意外と簡単です。

でも、小説や物語になると、

僕の場合はもう癖みたいなもので、どうしても映像として流れてきてしまいます。

それを無理に止めようとすると、

逆に頭が“無”になってしまい、内容が入ってこないのです。

☕ 読書中、スイッチが入る瞬間

僕は小説を読むとき、

「今、スイッチが入ったな」と感じる瞬間があります。

ページを開いたその数秒後、

気づけばもう別世界に入り込んでいます。

そうなると時間の感覚がなくなります。

気づけば2時間、3時間があっという間に過ぎている。

カフェで閉店まで読み続けたことも何度かあります。

読書の没入とは、

たぶん“現実と物語の境目が一瞬で曖昧になる”感覚なのだと思います。

☀️ そして、現実の世界でも

映画のように物語を読む僕にとって、

街を歩く日常もまた、どこか“物語のワンシーン”に見えます。

信号が変わる瞬間、風で揺れる髪、

そんな小さな光景の中に「次のシーンの始まり」を感じます。

だから僕は、旅行や遠出が好きなのかもしれません。

小説の中で映像化しているか、

現実の中で体感しているかの違いだけなのだと思います。

本を読むことも旅をすることも、

結局は“世界を見つめる”という一点でつながっているのです。

🎞️ 結びに

僕たちはみんな、同じ小説を読んでいるようで、

まったく違う映画を頭の中で上映しているのかもしれません。

みんなも、小説という“もうひとつの世界”を旅してみませんか?

その先で、きっと新しい景色や感情に出会えるはずです。

コメント