数学を好きになったきっかけ📖

僕が数学を「本当に好きだ」と感じたのは、中学生の頃でした。

きっかけは、図書室でたまたま手に取った一冊の図鑑。数学者たちのエピソードが載っていて、その最初に登場したのが カール・フリードリヒ・ガウスでした。

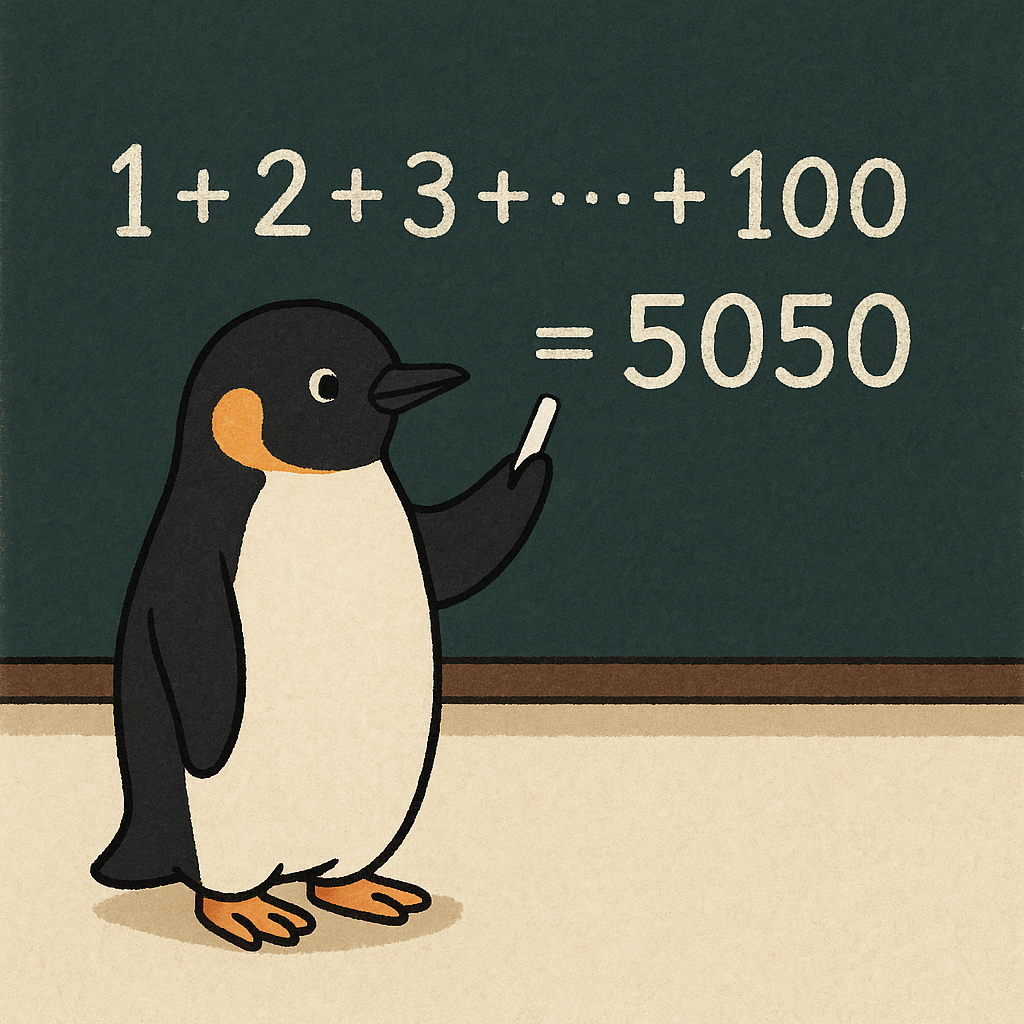

そこに書かれていた有名な話。

まだ子供だったガウスに、先生が「1から100までを全部足したらいくつ?」と課題を出しました。普通なら、1+2+3…と延々と計算するしかありません。

でもガウスは、すぐに答えを出してしまったんです。

1 + 100 = 101

2 + 99 = 101

3 + 98 = 101 …

こうして「101」というペアが50組できるので、答えは 101×50 = 5050✨

この話を読んだとき、僕は衝撃を受けました⚡

「ただ計算するんじゃなくて、発想を変えることで一気に世界が広がるんだ!」

その瞬間、数学に魅了されたんです。

さらに高校生の頃には『浜村渚の計算ノート』📚という小説に出会い、物語を通して数学の面白さにますます夢中になりました。

僕にとって数学は「勉強のため」ではなく、「世界を面白く見せてくれる視点」になっていったのです😊

0という数の不思議🌀

数学に惹かれていく中で、僕を特に考え込ませたのが 「0」 でした。

0は「何もないこと」を表します。

でも、“何もない”のに“数として存在する”って、よく考えると不思議じゃないですか?🤔

古代の人々は長いあいだ0を持っていませんでした。

0を「数」として明確に扱うようになったのはインド。その後イスラム世界を経て、ヨーロッパへと広まったといわれております。

もし0がなければ、今の数学もコンピュータ💻も存在しなかった。

「無」を「数」として扱えるようにした人間の発想に、僕はいつも驚かされます✨

無限という謎♾️

もうひとつ、数学の中で僕が心をつかまれたのが 「無限」 です。

無限というと「どこまでも続く」イメージですよね。

でも数学では、無限の中にも 大きさの違い があるんです。

自然数(1,2,3,4,…)はどこまでも続きます。

一方で、0から1の間にある小数(実数)も無限に存在します。

実はこの小数の無限の方が、自然数よりも“多い”んです😲

これを証明したのが、カントールという数学者。

彼が使ったのは 「対角線論法」と呼ばれる背理法の一つ です。

どんなに工夫して小数をリストに並べても、対角線を使って“新しい数”を作り出すことができ、必ずそこから漏れる数があると示しました。

イメージで言うと、まるで「無限のかくれんぼ」👀

「全部の小数を書き出した!」と思っても、そのリストを見ながら新しい小数を作り出せてしまう。

だから、どんなリストも“完璧”にはならないんです。

この対角線論法によって、カントールは「0から1の間の小数の無限は、自然数の無限より大きい」という驚きの事実を示しました。

人間の直感をはるかに超えた世界が、数学の中には広がっているんですね🌌

おわりに🌱

僕にとって数学は、ただの計算ではなく、世界の見え方を少し変えてくれるレンズのようなものです🔍

0や無限を考えるとき、「人間ってこんなに不思議なことを考えられるんだ」と、いつもワクワクさせられます✨

数学が生きる意味そのものだと言えるかどうかは分かりません。

でも、数学に触れることで、僕は生きることをちょっと違う角度から見つめ直せるようになった気がします😊

そして、この記事をきっかけに「数学は難しい!」「数学は嫌いだ!」と思っている人も、ほんの少しでも数学に興味を持ってもらえたら嬉しいなと思います🌟

正直に言うと、この記事を書く前は迷っていました。

僕は数学の専門家でもなければ、数学科で学んだわけでもありません。

ただ数学が好きなだけの人間です。だからこそ、「そんな普通の人が学問のことを書いて、もし間違っていたらどうしよう」と不安に思ったんです。

それでも書いてみたのは、数学を好きになったきっかけや、0や無限の不思議さをどうしても伝えたかったからです✍️

書きながら、あのとき感じたワクワクをもう一度思い出すことができました。

これからも、このブログではちょくちょく数学の話をしていきたいと思います🔢

読んでくださった方が「数学ってちょっと面白いかも」と感じてもらえたら、それだけで十分です✨

コメント